Erzbistum Köln

.Ordnung zur Weiterbildung für fremdsprachige Priester für den längerfristigen Einsatz

Ordnung zur Weiterbildung für fremdsprachige Priester für den längerfristigen Einsatz

in der Erzdiözese Köln

(Weiterbildungsordnung fremdsprachige Priester -

Weitbild-frPr-O)

Vom 12. Januar 2016

ABl. EBK 2016, Nr. 232, S. 139

####0. Vorbemerkung

1 Zum Wesen unserer Katholischen Kirche gehört von Anfang an ein interkultureller Austausch, weil die Gläubigen schon immer aus allen Ländern gekommen sind, um die allumfassende Kirche zu bilden. 2 Der Einsatz fremdsprachiger Priester in der Erzdiözese Köln entspricht insofern diesem Geist der Katholizität und dem Verständnis der Kirche entsprechend dem II. Vatikanischen Konzil.1# 3 Der Einsatz fremdsprachiger Priester in der Erzdiözese Köln wird grundsätzlich als kulturelle und spirituelle Bereicherung für unser kirchliches Glaubens- und Gemeindeleben gesehen und bejaht. 4 Um diese Priester, ausgehend von ihrer Vorbildung und ihrem Erfahrungshintergrund, in die gesellschaftliche und pastorale Wirklichkeit in Deutschland und speziell in der Erzdiözese Köln einzuführen und sie im Beherrschen der deutschen Sprache als dem entscheidenden Medium seelsorglichen Handelns zu fördern, werden sie in einem eigenen Weiterbildungskurs fortgebildet und absolvieren eine weitreichende Sprachausbildung. 5 Dies geschieht, um sie vergleichbar den einheimischen Priestern einzusetzen.

6 Unbeschadet der allgemeinen Grundlagen für die Priesterbildung gemäß der Ordnung für die Priesterbildung im Erzbistum Köln vom 1. März 2005 (Amtsblatt des Erzbistums Köln 2005, Nr. 125) und der Rahmenordnung für die Priesterbildung der Deutschen Bischofskonferenz vom 12. März 2003 (Amtsblatt des Erzbistums Köln 2005, Nr. 128) und dem Curriculum für die Seminaristen des Erzbischöflichen Priesterseminars Köln für die 1. Weiterbildungsphase (Kaplan zur Aushilfe und Kaplan im Vorbereitungsdienst) wird daher die nachfolgende „Ordnung zur Weiterbildung fremdsprachiger Priester für den längerfristigen Einsatz in der Erzdiözese Köln“ erlassen:

####1. Beteiligte

An der Einführung fremdsprachiger Priester in ihren Einsatz sind – neben den fremdsprachigen Priestern selbst – beteiligt:

- die Hauptabteilung Seelsorge-Personal (HA S-P), Abteilung Einsatz, des Erzbischöflichen Generalvikariats,

- das Erzbischöfliches Priesterseminar (vertreten durch den Regens),

- die Pfarrer der Einsatzgemeinden als Mentoren,

- in der Erzdiözese Köln bereits tätige Ordenspriester der sendenden Ordensgemeinschaft als Koordinatoren,

- Sprachinstitute.

2. Ziele

Die Teilnahme am Weiterbildungskurs verfolgt drei Ziele:

- 2.1

- LangfristigkeitMit ihr soll in sprachlicher und pastoraler Hinsicht eine gleichwertige Einsatzmöglichkeit analog zu den einheimischen Priestern erreicht werden, um fremdsprachige Priester so auch längerfristig umfassend als Seelsorger einsetzen zu können.

- 2.2

- Qualifikation1 Die fremdsprachigen Priester sollen, anknüpfend an ihre bisherigen seelsorglichen Erfahrungen im Herkunftsland oder anderen Ländern, auf die seelsorglichen Aufgaben in der Erzdiözese Köln qualifiziert vorbereitet werden. 2 Dies geschieht auf dem Hintergrund der gegenwärtigen Situation und der gesellschaftlichen Entwicklung, dem besonderen Verhältnis von Kirche und Staat in Deutschland sowie der strukturellen und spirituellen pastoralen Prozesse, um sich in Zukunft den Herausforderungen der missionarischen Sendung der Kirche in Deutschland stellen zu können.

- 2.3

- IntegrationDurch gemeinsame Veranstaltungen mit Weihekandidaten und Berufsanfängern aller pastoralen Dienste, mit denen die fremdsprachigen Priester in der Seelsorge künftig zusammenarbeiten werden (Seminaristen, Diakonen und Neupriestern des Erzbischöflichen Priesterseminars, Gemeinde- und Pastoralassistent/inn/en sowie Diakonanden und Ständigen Diakonen des Erzbischöflichen Diakoneninstituts), soll deren Integration in die Erzdiözese Köln gefördert werden.

3. Voraussetzungen und Rahmenbedingungen

- 3.1

- 1 Ordens- und Diözesanpriester aus dem Ausland, die nach der Entscheidung des Erzbischofs im schriftlichen Einvernehmen mit dem zuständigen Ordensoberen oder Diözesanbischof für einen Zeitraum von mindestens acht Jahren seelsorgliche Aufgaben in der Erzdiözese Köln übernehmen sollen, benötigen als Voraussetzung dafür bestimmte sprachliche und pastorale Fähigkeiten. 2 Sie nehmen daher zunächst an einem entsprechenden Sprachkurs teil und absolvieren einen speziellen Weiterbildungskurs am Erzbischöflichen Priesterseminar.

- 3.2

- Haben fremdsprachige Priester in Deutschland bereits pastorale Weiterbildungsmaßnahmen erfolgreich absolviert, können Ihnen nach Absprache mit den Verantwortlichen des Weiterbildungskurses Teile der Weiterbildungseinheiten erlassen werden.

- 3.3

- Für alle aus Indien kommenden Priester ist ab Oktober 2012 die Teilnahme am „Pastoral Management Course“ in Bangalore obligatorische Voraussetzung für den Einsatz in der Erzdiözese Köln.

- 3.4

- Die Ordensoberen bzw. Heimatbischöfe sowie die Priester selbst werden – nach Möglichkeit bereits im Heimatland – über die obligatorische Teilnahme, die wesentlichen Inhalte und den Verlauf des Weiterbildungskurses vorab informiert.

- 3.5

- 1 Nach Erreichen der Sprachniveau-Stufe B 2.2 nimmt der fremdsprachige Priester am nächstmöglichen Weiterbildungskurs im Priesterseminar teil. 2 Dieser hat eine Dauer von zwei Jahren; in einem dritten Jahr schließt sich ein Katechetisches Projekt an (Näheres siehe 5.8 - 5.9).

- 3.6

- Besoldung1 Der Priester erhält Besoldung beginnend mit seiner Ernennung als Kaplan zur Aushilfe (KzA) und Übernahme in den Dienst der Erzdiözese Köln. 2 Die Höhe der Besoldung bestimmt sich nach Maßgabe der §§ 4 – 7 der Ordnung der Dienst- und Versorgungsbezüge der Priester des Erzbistums Köln (Priesterbesoldungs- und -versorgungsordnung – PrBVO) (vgl. Amtsblatt des Erzbistums Köln 2004, Nr. 82, zuletzt geändert gemäß Amtsblatt 2015, Nr. 157) in ihrer jeweils geltenden Fassung.3 Bei Gestellung eines Ordensmitglieds erhält die Ordensgemeinschaft ein Gestellungsgeld nach Maßgabe der Ordnung über die Gestellung von Ordensmitgliedern der Erzdiözese Köln in ihrer jeweils geltenden Fassung. 4 Bis zum Abschluss des zweijährigen Weiterbildungskurses wird das entsprechende Gestellungsgeld auf 50% festgesetzt. 5 Anschließend steigt die Gestellungsleistung auf 100%.

- 3.7

- Vorzeitige Abberufung(1) 1 Sollte sichtbar werden, dass eine Integration sprachlich oder pastoral nicht gelingt, kann zu verschiedenen Zeitpunkten durch die HA S-P im Benehmen mit dem Erzbischof die Entscheidung getroffen werden, einen fremdsprachigen Priester nicht weiter in der Erzdiözese Köln einzusetzen. 2 Dies geschieht z. B., wenn die Sprachniveau-Stufe C 1.2. bis zum Ende der Zeit im Vorbereitungsdienst nicht erreicht wird.(2) 1 Eine vorzeitige Abberufung des Kaplans von Seiten des Ordensoberen oder des zuständigen Diözesanbischofs hat im Einvernehmen mit der Erzdiözese Köln zu erfolgen. 2 Ansonsten sind die angefallenen Aus- und Weiterbildungskosten zu erstatten.

- 3.8

- Dienstwohnung1 Der fremdsprachige Priester ist dienstwohnungsberechtigt. 2 Der steuerliche Mietwert der Dienstwohnung wird – wie generell üblich – bei Diözesanpriestern mit dem Gehalt versteuert und bei Ordenspriestern von der Gestellungsleistung abgezogen. 3 Sofern im Seelsorgebereich keine kircheneigene Wohnung als Dienstwohnung zur Verfügung gestellt werden kann, muss der Orden oder der Diözesanpriester auf eigene Rechnung eine Wohnung anmieten. 4 Er erhält dann zur Vergütung eine Wohnungszulage (§ 8 Abs. 3 i. V. m. Anlage 1 Abschnitt B PrBVO).

- 3.9

- Wohnort beim Weiterbildungskurs1 Während der drei Kursblöcke des zweijährigen Weiterbildungskurses wohnen die fremdsprachigen Priester im Erzbischöflichen Priesterseminar Köln. 2 Für die Verpflegung zahlen sie den steuerlichen Sachbezugswert.

- 3.10

- Koordinatoren1 Ein in der Erzdiözese Köln bereits tätiger Ordenspriester der sendenden Ordensgemeinschaft nimmt für die entsprechenden Ordensangehörigen in der Erzdiözese Köln die Aufgabe eines Koordinators wahr. 2 Der Koordinator sorgt in Absprache mit HA S-P und dem Mentor bzw. Pfarrer des Einsatzbereiches für eine geeignete Aufnahme der fremdsprachigen Priester nach ihrer Ankunft und ist ihr erster Ansprechpartner. 3 Für den neuen fremdsprachigen Diözesanpriester übernimmt diese Aufgabe in Absprache mit der Hauptabteilung Seelsorge-Personal (HA S-P) der Mentor bzw. Pfarrer des Einsatz-Seelsorgebereiches.

4. Vorbereitungsdienst und Berufseinführung

Die ersten acht Einsatzjahre der fremdsprachigen Priester gliedern sich in der Regel wie folgt:

(

1

)

ein vierjähriger Vorbereitungsdienst, in dem die Priester zwei Jahre als Kaplan zur Aushilfe (KzA) und danach zwei Jahre als Kaplan im Vorbereitungsdienst (KiV) ernannt werden (Näheres siehe Abschnitt 5.); am Ende des Vorbereitungsdienstes soll die Sprachniveau-Stufe C 1.2 erreicht sein, und

(

2

)

eine vierjährige reguläre Berufseinführung als Kaplan (Näheres siehe Abschnitt 6.); am Ende der Berufseinführung wird das Pfarrexamen abgelegt.

####5. Vorbereitungsdienst (KzA und KiV)

- 5.1

- Einsatzstelle als Kaplan zur Aushilfe1 Die Hauptabteilung Seelsorge-Personal (HA S-P) sucht in Absprache mit dem Priesterseminar für den fremdsprachigen Priester in einem Seelsorgebereich (überplanmäßig zum Personalplan) eine Einsatzstelle als Kaplan zur Aushilfe (KzA), wo er während der Sprachausbildung und des Weiterbildungskurses am Priesterseminar im Rahmen der verfügbaren Zeit eingesetzt ist. 2 In der Verantwortung des Mentors wird mit dem KzA und dem Pastoralteam des Einsatzseelsorgebereiches ein Einarbeitungsplan erstellt, der es dem KzA ermöglicht, sich möglichst schnell und umfassend in den Strukturen, pastoralen Inhalten und sonstigen Gegebenheiten des Seelsorgebereiches zu orientieren.

- 5.2

- Einsatzstelle als Kaplan im VorbereitungsdienstNach Ende des Weiterbildungskurses bleibt der Priester dort auch weiterhin überplanmäßig zum Personalplan zwei weitere Jahre, dann als Kaplan im Vorbereitungsdienst (KiV).

- 5.3

- Mentoren(1) In der Regel ist der leitende Pfarrer des Seelsorgebereichs in diesem etwa vierjährigen Zeitraum, gerechnet ab Beginn des Weiterbildungskurses, zugleich Mentor des fremdsprachigen Mitbruders.(2) 1 Die Mentoren, die einen fremdsprachigen Priester in dieser Weise begleiten, stehen mit dem Regens und dem Personalreferenten der HA S-P im Informations- und Erfahrungsaustausch. 2 Dazu dienen insbesondere folgende Kontakte:

- ein Treffen vor Beginn des Weiterbildungskurses, an dem auch die fremdsprachigen Priester und die Koordinatoren teilnehmen (1. Mentorentag);

- ein Besuch von Regens bzw. Subregens im Einsatzseelsorgebereich beim Mentor und beim fremdsprachigen Priester im Laufe des 1. Kursjahres;

- ein Reflexionsgespräch mit den fremdsprachigen Priestern, den Mentoren und den Koordinatoren am Ende des Weiterbildungskurses (2. Mentorentag);

- ein schriftliches (erstes) Gutachten des Mentors über die Entwicklung des fremdsprachigen Priesters nach Abschluss des Weiterbildungskurses;

- ein schriftliches (zweites) Gutachten des Mentors über die Entwicklung des fremdsprachigen Priesters gegen Ende des 3. Jahres des Vorbereitungsdienstes;

- ein Gespräch, an dem der fremdsprachige Priester, der Regens sowie der Referent für den Einsatz der Priester der HA S-P im 4. Jahr des Vorbereitungsdienstes teilnehmen (erstes Standortgespräch).

- 5.4

- Spracherwerb(1) 1 Nach Ankunft des fremdsprachigen Priesters wird zunächst die deutsche Sprachfähigkeit festgestellt und nötigenfalls durch von der Erzdiözese Köln bestellte Experten geprüft. 2 Voraussetzung für die Teilnahme am Weiterbildungskurs des Priesterseminars ist das Sprachniveau-Stufe B 2.2. 3 Für den dauerhaften Einsatz in der Gemeinde ist die Stufe C 1.2 (siehe 9.3) erforderlich. 4 Liegt das Sprachniveau B 2.2 noch nicht vor, werden zunächst vor dem Weiterbildungskurs weitere Sprachkurse durchgeführt, bis diese Niveau-Stufe erreicht ist.(2) Die Finanzierung des Sprachkurses erfolgt bei Ordensangehörigen durch den Orden, bei Diözesanpriestern trägt die Erzdiözese Köln die Kosten.(3) 1 Nach Abschluss der Sprachkurse ist in aller Regel eine Vertiefung der deutschen Sprachkenntnisse notwendig. 2 Sie geschieht neben der aufmerksamen Lernbereitschaft des fremdsprachigen Priesters in Sprechsituationen während des folgenden Weiterbildungskurses, ergänzt durch ein phonetisches Sprechtraining am Priesterseminar.(4) Der Mentor sorgt dafür, dass in den Zeiten des pastoralen Einsatzes im Seelsorgebereich durch geeignete Konversationspartner eine regelmäßige sprachliche und sprecherische Weiterentwicklung gefördert wird.(5) Durch den im begrenzten Umfang ermöglichten seelsorglichen Dienst (siehe 5.1) ergeben sich alltägliche Sprechsituationen, die das Sicherwerden in der deutschen Sprache unterstützen.

- 5.5

- Seelsorgliche TätigkeitUm eine erfolgreiche Teilnahme am Weiterbildungskurs zu ermöglichen, ist die Übernahme von seelsorglichen Aufgaben durch die fremdsprachigen Priester der Teilnahme am Sprachkurs und Weiterbildungskurs einschließlich einer ausreichenden Zeit für eigene Übungen und Hausarbeiten nachgeordnet. (siehe auch 5.9).

- 5.6

- Führerschein(1) 1 Es ist anzustreben, dass der fremdsprachige Priester während der Zeit der ersten Sprachweiterbildung einen in Deutschland gültigen Führerschein erwirbt. 2 Zur Finanzierung des Führerscheins kann jedem fremdsprachigen Mitbruder auf Antrag ein Gehaltsvorschuss (ca. 2.600 €) gewährt werden, den er nach einem festzulegenden Zeitpunkt mit monatlichen Raten von 130 € zurückzahlt.(2) Sollte der fremdsprachige Priester den Führerschein in der ersten Zeit der Sprachweiterbildung nicht erwerben, hat dies während der Ausbildungszeit als KzA/KiV zu geschehen.

- 5.7

- Vorstellung des WeiterbildungskursesVor Beginn des Weiterbildungskurses lädt der Regens gemeinsam mit dem Personalreferenten der HA S-P die fremdsprachigen Priester sowie die Mentoren und Koordinatoren ins Priesterseminar ein, um den Kurs näher vorzustellen (vgl. 5.3 (2): 1. Mentorentag).

- 5.8

- Aufbau und Konzept des Weiterbildungskurses1 Der Weiterbildungskurs dauert zwei Jahre (plus ein „Katechetisches Projekt“ im dritten Jahr).2 Er wird unter der Leitung des Seminarvorstandes am Erzbischöflichen Priesterseminar durchgeführt.3 Der Kurs (20-21 Monate innerhalb von zwei Jahren) besteht aus drei Kursblöcken (Dauer ca. 4 + 8 + 8 Wochen) sowie Werkwochen und Studientagen.4 Daran schließt sich im dritten Jahr des Vorbereitungsdienstes noch ein „Katechetisches Projekt“ an, das nach entsprechender Vorbereitung und mit Begleitung durch den Dozenten für Gemeindepastoral des Priesterseminars an der Einsatzstelle durchgeführt und dann ausgewertet wird.5 Die Konzeption des Einführungskurses zielt auf die erforderliche Qualifikation für den vorgesehenen seelsorglichen Dienst in der Erzdiözese Köln. 6 Die Veranstaltungen finden inhaltlich eigenständig in zeitlicher Abstimmung mit der Ausbildung der Priesterkandidaten und Neupriester statt. 7 Die Inhalte der Lehrveranstaltungen, die teilweise gemeinsam mit Weihekandidaten und Berufsanfänger/inne/n anderer pastoraler Dienste durchgeführt werden, ergeben sich aus dem Curriculum für die Seminaristen des Erzbischöflichen Priesterseminars Köln in der jeweils geltenden Fassung.

- 5.9

- Freistellung zum Kurs1 Zur Teilnahme an allen Veranstaltungen im Rahmen des Weiterbildungskurses sind die teilnehmenden fremdsprachigen Priester von der Übernahme seelsorglicher Aufgaben an ihrer Einsatzstelle freigestellt. 2 Dienstags, mittwochs und freitags können sie auf Bitte des Mentors Zelebrationen (in der Regel abends) im Seelsorgebereich übernehmen. 3 Da in der Regel am Samstag und Sonntag keine Veranstaltungen im Rahmen des Weiterbildungskurses vorgesehen sind, ist an diesen Tagen die Übernahme von Diensten im Seelsorgebereich möglich. 4 Seltene Ausnahmen sind im Studienprogramm angegeben.

- 5.10

- Mentoren1 Die Pfarrer, bei denen die fremdsprachigen Priester eingesetzt sind, begleiten als Mentoren diese Mitbrüder bei der Einführung in ihre seelsorglichen Aufgaben vor Ort. 2 Sie führen in die konkreten pastoralen Arbeitsfelder ein und ermöglichen die Mitarbeit, damit die fremdsprachigen Priester begleitend zum Weiterbildungskurs praktische Erfahrungen in der Seelsorge sammeln können.3 Um aus den Erfahrungen der seelsorglichen Tätigkeiten lernen und Fragen aufgreifen zu können, führen die Mentoren regelmäßig, d. h. außerhalb der Seminarblöcke mindestens alle 14 Tage, Reflexionsgespräche. 4 Darüber hinaus ermöglichen sie die Kontaktaufnahme zu Mitbrüdern in den Nachbarpfarreien bzw. dem Dekanat.

- 5.11

- Eventuelle weitere SprachkurseFalls der fremdsprachige Priester die Sprachniveau-Stufe C 1.2 noch nicht erworben hat, nimmt er nach erfolgreicher Teilnahme am Weiterbildungskurs innerhalb der nachfolgenden zwei Jahre als KiV an dem entsprechenden Sprachkurs teil (Finanzierung wie unter 5.4 (2)).

- 5.12

- Zertifikat1 Am Ende des Vorbereitungsdienstes erhält der fremdsprachige Priester ein Zertifikat über den erfolgreichen Abschluss dieser Phase, das der Personalakte beigefügt wird. 2 Darin wird ihm auch die erreichte Sprachniveau-Stufe bescheinigt.

- 5.13

- EvaluierungDer zweijährige Weiterbildungskurs wird durch die Teilnehmer jährlich schriftlich evaluiert.

- 5.14

- Beurteilung1 Der Regens des Priesterseminars erstellt nach Abschluss des Weiterbildungskurses und unter Berücksichtigung des ersten Gutachtens des Mentors, der für den fremdsprachigen Priester zuständig ist, eine Beurteilung über seine Eignung für den seelsorglichen Dienst in der Erzdiözese Köln. 2 Diese Beurteilung wird vom Regens mit dem KzA besprochen und anschließend an die HA S-P weitergeleitet. 3 Gegebenenfalls enthält die Beurteilung Hinweise für weitere Bildungsmaßnahmen, die von der HA S-P bearbeitet werden.4 Der KzA hat die Möglichkeit, schriftlich zum Gutachten des Regens Stellung zu nehmen. 5 Diese Stellungnahme wird ebenfalls an die HA S-P weitergeleitet.

- 5.15

- Erstes Standortgespräch1 Der fremdsprachige Priester (KiV) erstellt für das erste Standortgespräch im 4. Jahr eine schriftliche Selbsteinschätzung. 2 Der Mentor verfasst ein zweites Gutachten. 3 Die schriftliche Selbsteinschätzung des fremdsprachigen Priesters und das zweite Gutachten des Mentors sollen die pastoralen Stärken und Schwächen des KzA beschreiben. 4 Beide Dokumente sind Grundlage des Standortgespräches, das im Dezember / Januar vor dem Einsatzwechsel im folgenden Sommer mit dem Personalreferenten der HA S-P und dem Regens stattfindet (vgl. 5.3 (2), letzter Spiegelstrich).

6. Berufseinführung (1. Planstelle als Kaplan)

- 6.1

- Vierjährige erste Kaplansstelle1 Nach der Zeit auf der ersten (überplanmäßigen) Einsatzstelle wird der fremdsprachige Priester auf die erste reguläre Kaplanstelle versetzt.2 Er erhält den Titel „Kaplan“.3 Die Einsatzdauer dort ist vier Jahre.

- 6.2

- Ziel1 Ein Ziel auf dieser Einsatzstelle ist es, möglichst bald zum Ausbildungsstand der vergleichbaren Kapläne aus der Erzdiözese Köln aufzuschließen. 2 Nach dem ersten Jahr der Kaplanszeit muss der Kaplan in der Lage sein, neben den bisher übernommenen priesterlichen Aufgaben ein größeres Arbeitsfeld selbstständig und eigenverantwortlich zu leiten.

- 6.3

- Zweites Standortgespräch1 Nach dem dritten Jahr an der Planstelle als Kaplan wird ein zweites Standortgespräch zwischen der HA S-P, dem Pfarrer (Mentor) und dem fremdsprachigen Kaplan vereinbart. 2 In diesem Gespräch wird reflektiert, ob der fremdsprachige Priester schon weitgehend mit Steuerungs- und Leitungskompetenz arbeitet und in der Lage ist, in pastoralen Feldern eigenverantwortlich und kreativ zu handeln.

- 6.4

- Entscheidung über Verbleib in der Erzdiözese KölnVon den in 6.3 genannten Fähigkeiten hängt ab, ob der Kaplan eine zweite Einsatzstelle angeboten bekommt oder ob er am Ende der ersten Kaplansstelle in sein Heimatland zurückgehen wird. (Näheres siehe unter 7.)

- 6.5

- Weiterbildung in der Berufseinführung1 Während dieser Zeit absolviert der fremdsprachige Priester in Entsprechung zur Berufseinführung der in der Erzdiözese Köln inkardinierten Kapläne die obligatorischen Weiterbildungselemente: 2 Pastoraltage/Jahr, 3 Werkwochen, Gruppensupervision (15 Sitzungen). 2 Zum Abschluss der Berufseinführung2# wird zur Ablegung des Pfarrexamens eingeladen.

- 6.6

- Die fremdsprachigen Kapläne nehmen am Pfarrexamen teil. Dieses besteht aus den Elementen (1) Schriftliche Hausarbeit zu einem pastoralen Projekt, (2) Kolloquium, (3) begutachtete pastorale Einzelaufgabe, (4) 3-wöchiger Pfarrexamenskurs (mit auf die fremdsprachigen Priester zugeschnittenen spezifischen Inhalten).

7. Eignung zum weiteren Verbleib in der Erzdiözese Köln

- 7.1

- Hat der fremdsprachige Priester das Pfarrexamen erfolgreich abgelegt, stimmt die HA S-P im Gespräch mit ihm und seinem Ordensoberen bzw. dem Heimatbischof die Dauer seines weiteren Aufenthaltes in der Erzdiözese Köln ab.

- 7.2

- Die HA S-P sucht dann eine neue Einsatzstelle für zunächst sechs bis acht Jahre, in welcher der fremdsprachige Priester als Pfarrvikar eingesetzt wird.

- 7.3

- Bei guter Eignung des fremdsprachigen Priesters ist die Übernahme einer Pfarrei bzw. eines Seelsorgebereiches als Leitender Pfarrer möglich.

- 7.4

- Hat der fremdsprachige Priester in seiner Kaplanszeit (bis zum Beginn des vierten Jahres der Planstelle) das Pfarrexamen nicht erfolgreich abgeschlossen, trifft die HA S-P nach Gesprächen mit dem bisherigen Pfarrer, dem Regens und ggf. dem Ordensoberen bzw. dem Heimatbischof des Kaplans die Entscheidung, dass dieser mit dem Ende der Kaplanstelle in sein Heimatland zurückkehrt oder auf längere Zeit bzw. dauerhaft als Kaplan in der Erzdiözese Köln bleibt.

- 7.5

- Die vorgenannten Entscheidungen werden dem Ordensoberen bzw. Heimatbischof mitgeteilt.

8. Anzahl fremdsprachiger Priester

1 Die Summe von 90 fremdsprachigen Priestern gilt als Orientierungszahl für den zukünftigen Einsatz fremdsprachiger Priester in der Erzdiözese Köln. 2 Darunter fallen weder fremdsprachige Promovenden noch entsprechende Subsidiare.

#9. Sprachausbildung

- 9.1

- Die von den fremdsprachigen Priestern zu besuchende Sprachausbildungsstätte ist mit der HA S-P abzustimmen.

- 9.2

- 1 Zum Erreichen der nächsthöheren Sprachstufe ist ein Kurs von zwei Monaten erforderlich. 2 Kommt ein fremdsprachiger Priester also mit Stufe B 1.2 nach Deutschland, sind 8 Monate erforderlich, um auf das Niveau C 1.2 zu kommen.

- 9.3

- Sprachniveau-StufenDie verschiedenen Sprachniveau-Stufen gliedern sich gemäß dem “Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen für Sprachen (GER)” wie folgt:NiveauPrüfung / ZertifikatA 1A 2telc- bzw. Goethe-Zertifikat A 2B 1(ggf. untergliedert in B1.1 und B1.2)telc- bzw. Goethe-Zertifikat B 1B 2(ggf. untergliedert in B2.1 und B2.2)B 2+telc-Zertifikat B 2 + Beruf entspricht TestDaF 4 oder DSH 2C 1(ggf. untergliedert in C1.1 und C1.2)telc- bzw. Goethe-C1-Zertifikat mit mindestens Note „gut“ (2) entspricht TestDaF 5 oder DSH 3C 2telc- bzw. Goethe-C2-ZertifikatC 2+(d. i. muttersprachliches Niveau)

- 9.4

- Folgende Sprachniveau-Stufen müssen erreicht werden:

- B 2.2 für die Teilnahme am Weiterbildungskurs im Priesterseminar (vgl. in dieser Ordnung die Ziffern 3.4 und 5.4.(1)),

- C 1.2 für den dauerhaften Einsatz in der Gemeinde (vgl. 4 (1) und 5.4 (1)).

10. Anwendungsregelung

- 10.1

- Diese Ordnung gilt für die fremdsprachigen Priester, die seit 2011 an den Weiterbildungskursen (ehemals „Pastoralkurs“) des Erzbischöflichen Priesterseminars Köln teilgenommen haben und künftig daran teilnehmen werden.

- 10.2

- 1 Die fremdsprachigen Priester, die unter anderen Voraussetzungen ihren Dienst in der Erzdiözese Köln begonnen haben, werden möglichst analog zu dieser Ordnung behandelt. 2 Dazu werden im Gespräch mit den betroffenen Priestern Festlegungen getroffen.

- 10.3

- Diese Ordnung gilt nicht für Promovenden aus dem Ausland.

11. Inkraftsetzung

Vorstehende Ordnung tritt zum 1.1.2016 in Kraft.

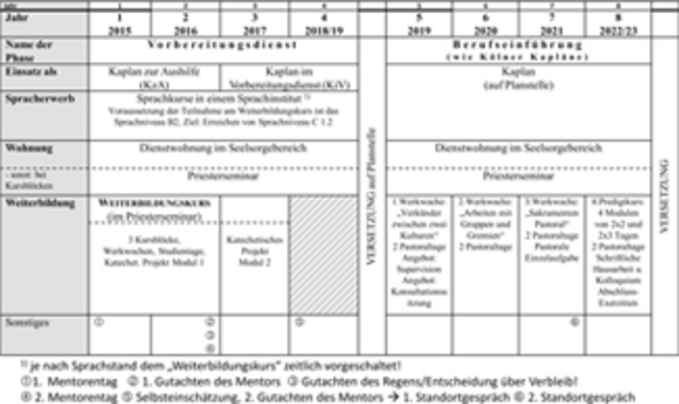

####Anlage

Schema der Ordnung für den Einsatz fremdsprachiger Priester im Erbistum Köln

– Beispiel Kurs W2015 –

#

1 ↑ Vgl. Lumen Gentium 13 und Johannes Paul II., Enzyklika Redemptoris Missio (7.12.1990) 85: „An der Mission mitwirken, heißt fähig zu sein, nicht nur zu geben, sondern auch zu empfangen. Alle Teilkirchen, junge wie alte, sind aufgerufen, für die Weltmission zu geben und zu empfangen, und keine darf sich in sich selbst verschließen. … Ich fordere alle Kirchen und die Bischöfe, Priester, Ordensleute und Gläubigen dazu auf, sich der Universalität der Kirche zu öffnen, indem sie jede Form von Partikularismus, Exklusivität oder Selbstgenügsamkeitsgefühl vermeiden. Auch wenn die Ortskirchen in ihrem Volk und ihrer Kultur verwurzelt sind, müssen sie dennoch konkret an dieser universalistischen Bedeutung des Glaubens festhalten, und zwar dadurch, dass sie geistliche Gaben, pastorale Erfahrungen mit Erstverkündigung und Evangelisierung, apostolisches Personal und materielle Hilfsmittel an die anderen Kirchen weitergeben bzw. von diesen empfangen.“

1 ↑ Vgl. Lumen Gentium 13 und Johannes Paul II., Enzyklika Redemptoris Missio (7.12.1990) 85: „An der Mission mitwirken, heißt fähig zu sein, nicht nur zu geben, sondern auch zu empfangen. Alle Teilkirchen, junge wie alte, sind aufgerufen, für die Weltmission zu geben und zu empfangen, und keine darf sich in sich selbst verschließen. … Ich fordere alle Kirchen und die Bischöfe, Priester, Ordensleute und Gläubigen dazu auf, sich der Universalität der Kirche zu öffnen, indem sie jede Form von Partikularismus, Exklusivität oder Selbstgenügsamkeitsgefühl vermeiden. Auch wenn die Ortskirchen in ihrem Volk und ihrer Kultur verwurzelt sind, müssen sie dennoch konkret an dieser universalistischen Bedeutung des Glaubens festhalten, und zwar dadurch, dass sie geistliche Gaben, pastorale Erfahrungen mit Erstverkündigung und Evangelisierung, apostolisches Personal und materielle Hilfsmittel an die anderen Kirchen weitergeben bzw. von diesen empfangen.“

#

2 ↑ Zur Berufseinführung der Kapläne vgl. „Ordnung für die Priesterbildung im Erzbistum Köln“, Amtsblatt 2005, Nr. 125, Ziffern 26-30

2 ↑ Zur Berufseinführung der Kapläne vgl. „Ordnung für die Priesterbildung im Erzbistum Köln“, Amtsblatt 2005, Nr. 125, Ziffern 26-30